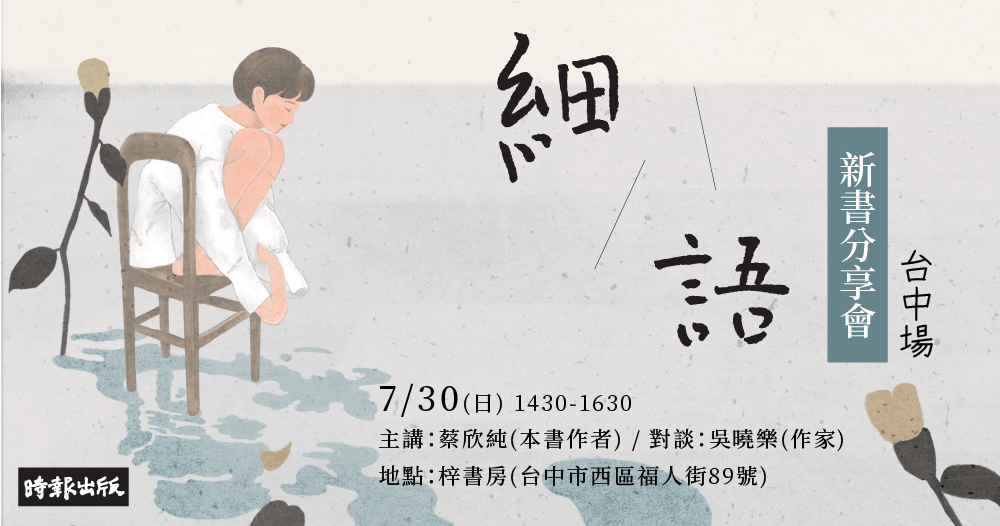

書店小事 DIARIES

整理/梓書房

因為小說《細語》的出版,促成了兩位法律系背景的小說家——蔡欣純與吳曉樂的對談。《細語》裡談的戀愛是不倫師生戀,卻也有當代人切身的處境。

自戲劇《人選之人》播出後,不倫與權勢不對等的關係議題持續被探究,與後來遍地延燒的me too運動,使得這本小說意外地,以其特有的切切細語的方式,靜靜對話。

從「談」戀愛開始

吳曉樂:這幾年來,我一直在想一件事情,也回應到《細語》的題目就是──為什麼戀愛的動詞是用「談」?這象徵著,戀愛其實是由大量的對話所構成的。我覺得將這個精隨最好的體現在近年的西方作品中,就是莎莉.魯尼(Sally Rooney),因為書裡的人談戀愛都是透過大量的對話,而在《細語》裡,也有非常多的對話場景。

在業內,有一個很會寫對白的就是楊隸亞。當時《如果電話亭》剛出版時,楊隸亞就跟我說,你要看這個新的作家,她寫的人物說話的方式,是日常生活中的人會用的方式,並且極具說服力。

蔣亞妮寫了《細語》的推薦。我和她在討論這本小說時,提到書中的對話,包括幹話,都是我們在愛情裡面常聽到的。欣純描寫一個人想要吸引別人,以及一個人想要吸引別人但失敗,將小說裡的老師刻劃地很真實。

然而,小說中的女主角並不是每次都知道——愛情中的幹話。這讓我想起張亦絢說的,每一個在親密關係中的少女都有一個特色,因為感情的降臨,她們的語言要慢慢追趕上所面臨的一切。妳覺得妳的主角有發生這樣的情況嗎?如果寫小說的開始有一個機關,妳覺得是什麼?

蔡欣純:寫東西的時候,我總是想要捕捉某一個剎那的感覺。記得某一天,我要從中正大學門口等紅綠燈過馬路的時候,對面有兩個女生在對著我這邊的方向招手。我向後看,卻沒有人,她們並不是在和我打招呼。那個瞬間我覺得好像自己被隱形了,這種感覺有點中二,但是我好像一直想寫一個人隱形生活著,他如何用隱形的狀態去生活,以及去探究自己隱形的存在的小說。

在寫《如果電話亭》之前,我就想寫這個故事,但是一直寫不出來,刪了四、五萬字。寫完《如果電話亭》之後,我發現自己終於可以寫第三者的故事了,因為第三者就像存在又仿佛不存在,是一種既在場又不在場的狀態。例如,假設你和伴侶去吃飯,但並不能正大光明去談論一家餐廳,會有一種人被隱形的感覺。

我想要去寫一個人,如何在一段關係裡面逐漸睜開眼睛,然後逐漸安放自己。

在《細語》中,我寫了很多人的內心,因為覺得好像如果只是去推動故事,並不實用。如果我讀小說,我會想要從中找到一些應對的方法。要說生活,或許每個人都會生活,但是一個人要如何釐清自己,我覺得那是比現實中的生活更困難的事。

有沒有一把尺,可以測量不倫關係的方法

蔡欣純:最近,媒體又重新報導李坤城和林靖恩的新聞。當時「爺孫戀」剛開始交往時,聲音就很多,我一開始看到這則新聞,覺得應該不用去批判他們,有愛就好了。但是,後來逐漸隨著年紀增長,我覺得好像不可以去利用經驗和年齡之間的落差。

同時,我也思考著師生戀,老師的身份真的是重點嗎?會不會兩個人的經驗如果有太大的懸殊,也是一種濫用?我在寫《細語》的時候,第一個問題就是這個,我好像沒有什麼把握,但是又擔心是不是自己的道德感太強。所以,想問曉樂有沒有自己的一把尺,或者是測量關係的方法。

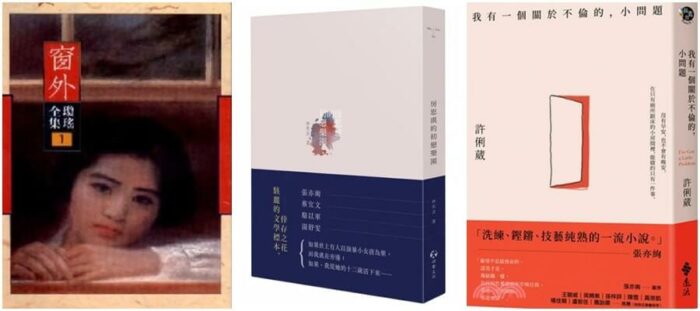

之所以會選擇「師生戀」這個題材,有一部分的原因是我從小就很困惑,為什麼有人會被老師吸引。我記得當時在書局看到瓊瑤小說《窗外》的封面,印象非常深刻。後來讀《房思琪的初戀樂園》的過程中,我會將小說和林奕含說的話去對照。林奕含在訪談時說:「如果你在裡頭讀到愛,那都是真實的。」我對這句話耿耿於懷,因為我自己在讀的時候沒有讀到愛的成份,所以……我想那個愛或許只是誤認。

吳曉樂:在看這本書的時候,我很喜歡,應該說,包括許俐威的《我有一個關於不倫的,小問題》,在2023年,我長期在看的兩個作家都寫了一個不倫的故事,可是切入的方式都跟一般人想像的不太一樣。

回想過去,我第一次知道我身邊有第三者,不是在花系列,也不是玫瑰瞳鈴眼裡,而是一位高中同學。當我們看韓劇一輛大卡車把人撞飛,我們會覺得遙遠,可是,當你17歲,你身邊的朋友說自己是第三者,你會發現這好像是人生中很普遍的經歷。

這是因為,如果一方面我們強調感情是不能控制的話,那另一方面將產生巨大的矛盾:當你愛上一個人,你就不會去想他/她有沒有男/女朋友。讀《細語》時,我不斷回想起朋友訴說她的感情糾葛。我覺得那個是一個很痛苦的狀態,可是那個痛苦之中,「道德」的比例比我想像中還來得小。

偏偏在戀愛裡,我想要的是不對等

吳曉樂:其實你問的問題真的太有趣了,這幾天我到處拿這個問題去問人。我看了一本書,叫做《貓派》,它裡面有講到一個東西我覺得是一個重點──對於權力的戀棧,是我們人類最大的缺陷。我一直在想這件事,會不會,我們有些時候就是想要權力不對等的東西?

這樣想的原因,是因為高中一次非常深刻的經驗。當時馬英九還是總統,他來我們學校,全部的人都對他趨之若鶩,但我因為家庭的因素,很厭惡黨國體制,所以心裡想著,絕對不要跟這個人有來往。但是我的座位就在窗邊,馬前總統經過時會走過我的座位。在當時,我做出一個令我自己驚訝的舉動──我向窗外伸出了手,像其他同學一樣跟馬前總統握手。

我後來在想,那一瞬間伸出手背後的原因是,我感覺有個很巨大的東西要經過我了,我一定要去抓住它、碰到它。這個東西或許也可以替換成宗教,如果有去追過媽祖的人,你絕對可以理解那種感覺。當有一個非常大的東西要靠近你了,其實你不僅不會閃躲,你會非常想要那個東西加諸在你身上。

「即使自願,這仍然是不對等的戀愛。」——當我們在討論定義的問題,我一個戀愛經驗豐富的朋友從背後拆穿這一切,他說:「可是我們在戀愛裡面,有的時候要的就是不對等。」換句話說,我們誰在戀愛裡要追求平等?

蔡欣純:我在想,之所以要追求對等,會不會是因為想要追求真實?如果是真實的戀愛,知道對方是什麼,自己是什麼,以一個對等、平衡的方式去接觸。還是說,不對等也可以是一種真實的狀態?

吳曉樂:對,我後來覺得我們在感情裡面,像妳說的,我們想要追求某種真實,但是在不對等的狀態,雙方都可以表現出某一個樣子,是他們想要被看見的真實。

蔡欣純:那好像也成立。

吳曉樂:好像也成立。2023年出現了兩本《細語》和《我有一個關於不倫的,小問題》,你們都在談不倫,但是都不是苦情的系列,其實都是很清醒地,再去感覺那個不對等在自己身上發生的作用。

為了找到自己,我逐漸睜開眼睛

吳曉樂:今天會讓我們痛苦的,這也是讓我們逃來小說的原因是——這一切都是真的。確實有權力不對等帶來的痛苦,但也有權力不對等帶來的快樂;有人在逃避權力不對等,有人卻在追求這件事情,追求在關係裡面那個比較下位的人,因為他覺得下位有下位的快樂和自由。

蔡欣純:我在想的是一種混沌的狀態。因為如果他很明顯想要權力不對等的話,那他就不會那麼痛苦。感覺痛苦,可能一開始其實不知道要的是什麼。

吳曉樂:我覺得《細語》裡面的女主魚就是不曉得,她以為是對等的,但其實沒有,然後發現的剎那是很不可思議的。你提到了《房思琪的初戀樂園》,但是你寫的老師和《房思琪》差很多耶。

蔡欣純:因為我不想寫這麼噁心的人。好像也存在一種情況是,你可能一開始是被書讀得很多的人吸引,或者那個人看過的電影、聽過的音樂,以及他使用的詞彙都遠比你多非常多。那麼,好像佔有了這個人,是不是就等於佔有了他背後的東西。可是,很有可能你交往到一半,你就會發現自己學習能力很快,很快就可以超越對方,那麼,和老師之間的「愛情」到底是不是真的?

後來跟一個朋友聊,他說他剛在大學教課,他常常會感受到學生的視線,但是他清楚知道,當學生帶著愛意或景仰的目光,他知道那樣的目光對應到的是身後知識散發出來的光彩,而不是他本人。他知道他只是知識的一面媒介。還是研究生的時候,他某次亂入教授的聚會,聽到現場男性教授說,只要你擺出你也會有挫折的姿態,那些女學生就會前撲後繼地爬上來。他當時聽到覺得很不可思議。

吳曉樂:這真是太清醒了。知識像是稜鏡一樣只能折射,而非停留。這個要有巨大的警覺,是最困難的。

我在讀完《細語》和《我有一個關於不倫的,小問題》都發現一個問題,就是裡面的老師和查理都只是一個媒介,裡頭的女主角最終她的目的,是要成為自己。

為什麼我們這麼喜歡在愛情裡討論自己,原因是因為,它是非常少數是我們一對一的情況去完成的。還有另外一種情況也是一對一,就是親子關係。很多時候,我們會在親子關係、愛情關係裡面去檢視自己,但是人到最後,真正想要的東西是回到最原本的——我是誰,我要到哪裡去。最終,這些關係都只是一個過程,所有的對象都是一面鏡子,讓我們可以去釐清自己是什麼樣子,找出一個大概的我的長相。

你離開後,我可以吃我愛的草莓果醬夾肉鬆土司

蔡欣純:曉樂在《如果我們沒有秘密》裡頭有一句話說:「人沒有辦法逃離自己的出身。」我們在談師生戀或不對等的關係時,是面對一種經驗的落差,而經驗的落差可能也跟階級有關。比如說,你可能學不會不同階級的語言,但是你渴望擁有他們的舌頭。

吳曉樂:你的書裡有大量的煮東西和吃東西。我覺得煮和吃,真的是完全曝露出一個人的家庭長什麼樣子,因為裡面有一道菜很有趣,我覺得懂得的人就懂,不懂的人就很討厭,就是草莓果醬夾肉鬆土司。

蔡欣純:那個很好吃。

吳曉樂:我很喜歡《細語》書裡你描寫人不斷在煮東西,彼此在看著彼此,可不可以接受這道菜,以及因為某些人不在了,所以可以吃某道菜。裡面的飲食也可以回應到你講的,舌頭跟原生家庭有太多牽絲萬縷的關係。

《細語》裡寫到女學生和師母的家庭,同時也寫她們各自在家庭中的關係。她們是怎麼樣的孩子,再來看她們在這個世界,你會發現很多東西是可以對起來的。特別是,當女學生形容老師為「沒有血緣的父親」時,我們可以感受到在原生家庭中陷落了什麼,驅使我們去找一個地方來補我們的家,補內心的家。讀到這裡,我覺得我和欣純想的一樣,即使表面上我們在過現代的生活,但是很多時候,我們現在每一個舉止都在回應我們小時候不能回應的過去。

蔡欣純:人就算逃離自己的階級,那必然會跟原生家庭斷裂。有時候我在想那個斷裂,我們是如何修復、弭平或共存,因為你還是要與這些共存。我想藉由小說中師母的角色去做這件事情。她逃出來了,但她發現逃出來之後,媽媽會因為自己而受傷。矛盾的是,媽媽希望女兒幸福,但是女兒太幸福她又覺得很刺眼。所以滿多時候會存在這些挫折,師母在這本小說裡是一個比較複雜的角色。

吳曉樂:裡面有一個橋段,讓人覺得細思極恐,到底要多麼糾結。師母和老師結婚,某種程度上也是想要讓媽媽開心,因為媽媽希望女兒是有婚姻的人,可是看到女兒太幸福,媽媽又覺得哪裡怪怪的,因為媽媽在感情裡不是非常幸福的人。所以當時這個女兒做了一件事:她去跟媽媽講先生的缺點,意思是,這個男的沒有你想像中這麼好,然後媽媽就釋懷了。我覺得這裡面的每個動作都很「是枝裕和」,有種靜靜的快樂和靜靜的恐怖。

蔡欣純:我覺得師母比較像控制狂。在寫的時候,遇到一個難題,因為我一直想要跟「取消男」競爭,所以在這本小說中我讓男性的聲音被消音。但是,我在這麼做的時候遇到掙扎,比如會不會對男性太糟了,或者存疑師母也的確做了不道德的事。從感性層面來看,我想給師母一個快樂的結局。

吳曉樂:欣純,你和我不是都是從法律逃出來的人,為什麼還要做法律系在做的事情呢。我很謝謝陳思宏大大說過的,他說寫小說的人基本上是個bitch。為什麼我要謝謝他,因為我們不是在寫公民與道德的課本。如果連小說這種體裁,我們都不能安心書寫「惡」,那我們要把自己逼到怎樣的境界。那表示我們是一個虛偽的世界,連在這種虛擬的世界都只想看到乾淨的東西。這樣就無處可逃了。

蔡欣純:我好像還是會陷入法律系的思考方式,就是要利益衡量,這個人應該或應得。剛剛我們講談戀愛,戀愛是談出來的,是用話語去建構彼此。如果今天女學生和師母見面了,如果你是女學生,得知了事情的真相,你會想原諒師母嗎?還是你覺得這並不是糟糕的事情?

吳曉樂:我覺得這個跟原諒是沒有關係的事情。用很懶惰的方法去解釋,這是一個欺騙的故事。可是我覺得這是小說,所以我覺得到最後,這終究是有人陪我一段的故事。你不覺得書裡的師母,她就在做這樣的事情嗎?

蔡欣純:那些情感還是真實的。

吳曉樂:沒錯。我這幾年一直想,愈想要得到什麼,會不會讓你離這個東西很遠呢?比如說,我們愈想要善良,那我們執意追求,其實會很難召喚出善良。因為我們只要一看到善良的反面,我會很認真地去看待它,所以反而會讓我們的生活裡充滿了與之相反的東西。有很多關係不一定要原諒,既然可以不用原諒的話,那原因是什麼,好像也可以還不用處理。到最後,我們談的是時間的問題。當我們很執著原因,我們也會距離安放很遙遠。

後記:活動結束後,花了幾天的時間整理活動內容。我們希望,藉由文字的紀錄,讓兩位小說家對彼此的提問與回應,能再多陪伴讀者走一段路。感謝合作夥伴時報出版思潮線 對活動的用心。我們歡迎每一位讀者,下次若有時間,一起參與書店精采的現場活動。也感謝你看完這整篇文章,如果你也有所感,歡迎分享文章讓更多讀者知道。